HRB - HiPeC Reseachers Blog

ヒロシマ大学発:平和構築連携融合事業の推進をめぐる事務局メンバーの日常

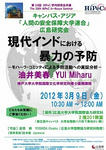

第28回ハイペック学内研究会が3月9日に開催されました。

キャンパス・アジア「人間の安全保障大学連合」広島研究会

「現代インドにおける暴力の予防-モハーラ・コミッティによる予防活動への実証分析-」

【日時】2012年3月9日(金)10:30 - 12:00

【場所】広島大学国際協力研究科 2階 201室(東広島キャンパス)

【報告】油井 美春(神戸大学大学院 国際文化学研究科 博士後期課程)

【司会】吉田 修(広島大学国際協力研究科 教授)

【概要】

インドの宗教紛争を研究主題とする油井氏による本報告では、「予防」と「コミュニティ・ポリシング」の概念を用いて、インドにおいてコミュナル暴動予防はどのように遂行されてきたのか、が論じられた。インドにおけるモハーラ・コミッティの取り組みを分析し、油井氏が明らかにしたのは、コミュナル暴動不発の背景には自治体警察と住民がコミュニティ・ポリシングを基盤にして展開した予防活動があったことであった。

報告では、まず研究の背景として、独立以後、インドにおいてヒンドゥー・ムスリム間の暴動が継続し発生していること、そうした宗教コミュニティ間の暴動が特定地域での現象であることが説明された。続いて、先行研究の検討、研究課題の特定とその分析枠組みの紹介がなされた。具体的には、コミュナル暴動を扱った先行研究は(1)原因追求型アプローチ、(2)予防志向型アプローチの2つに分類しうることが指摘された。そのなかで当該研究は後者の予防志向型アプローチをさらに追及するものであること、「予防」と「コミュニティ・ポリシング」を分析上の概念ツールとして用いつつ、フィールド調査の手法を使った暴動予防活動の実証分析であるという研究の独自性が明確に述べられた。

次に、ビワンディー市とムンバイー市の事例分析が、両市の取り組みの比較も交えて行われた。周辺地域における大規模なコミュナル暴動発生にもかかわらず、両市においてコミュナル暴動が発生しなかった背景には、モハーラ・コミッティ参加者による住民への説得、市警察との巡回活動に加え、市警察官と住民とのコミュニケーション促進のために実施された諸活動(地域住民との会合、祝祭、クリケット大会のようなレクリエーションの開催、女性苦情相談所の開設、パソコン教室運営、健康診断の実施等)があったことが明らかにされた。

油井氏は事例分析を踏まえ、ビワンディー、ムンバイーともにコミュナル暴動が不発であったこと、そしてコミュナル暴動予防には自治体警察と住民による連携が必要であり、そうした連携が構築されたときコミュニティ・ポリシングはコミュナル暴動予防に有効に作用する、と結論づけた。さらに結論と関連して、警察官個人のイニシアティブに基づく活動は持続困難であり、自治体警察の住民への関心、そして住民のモハーラ・コミッティへの関与と参加こそ重要であることが強調された。 質疑応答では、参加者から、①銃の使用・普及率、殺害の方法はどういうものか、②警察と政治家との距離はどうか、癒着がみられるか、③警察の制度的なかかわり、警察が行使しうる権限はどうなっているか(関連して警察と自治体との関係はどうなっているか)、④コミュナル暴動が突発的に発生する要因としてはどういうものがあるか、など多くの質問が出され、自由闊達な議論が行われた。

【参加人数】12名

キャンパス・アジア「人間の安全保障大学連合」広島研究会

「現代インドにおける暴力の予防-モハーラ・コミッティによる予防活動への実証分析-」

【日時】2012年3月9日(金)10:30 - 12:00

【場所】広島大学国際協力研究科 2階 201室(東広島キャンパス)

【報告】油井 美春(神戸大学大学院 国際文化学研究科 博士後期課程)

【司会】吉田 修(広島大学国際協力研究科 教授)

【概要】

インドの宗教紛争を研究主題とする油井氏による本報告では、「予防」と「コミュニティ・ポリシング」の概念を用いて、インドにおいてコミュナル暴動予防はどのように遂行されてきたのか、が論じられた。インドにおけるモハーラ・コミッティの取り組みを分析し、油井氏が明らかにしたのは、コミュナル暴動不発の背景には自治体警察と住民がコミュニティ・ポリシングを基盤にして展開した予防活動があったことであった。

報告では、まず研究の背景として、独立以後、インドにおいてヒンドゥー・ムスリム間の暴動が継続し発生していること、そうした宗教コミュニティ間の暴動が特定地域での現象であることが説明された。続いて、先行研究の検討、研究課題の特定とその分析枠組みの紹介がなされた。具体的には、コミュナル暴動を扱った先行研究は(1)原因追求型アプローチ、(2)予防志向型アプローチの2つに分類しうることが指摘された。そのなかで当該研究は後者の予防志向型アプローチをさらに追及するものであること、「予防」と「コミュニティ・ポリシング」を分析上の概念ツールとして用いつつ、フィールド調査の手法を使った暴動予防活動の実証分析であるという研究の独自性が明確に述べられた。

次に、ビワンディー市とムンバイー市の事例分析が、両市の取り組みの比較も交えて行われた。周辺地域における大規模なコミュナル暴動発生にもかかわらず、両市においてコミュナル暴動が発生しなかった背景には、モハーラ・コミッティ参加者による住民への説得、市警察との巡回活動に加え、市警察官と住民とのコミュニケーション促進のために実施された諸活動(地域住民との会合、祝祭、クリケット大会のようなレクリエーションの開催、女性苦情相談所の開設、パソコン教室運営、健康診断の実施等)があったことが明らかにされた。

油井氏は事例分析を踏まえ、ビワンディー、ムンバイーともにコミュナル暴動が不発であったこと、そしてコミュナル暴動予防には自治体警察と住民による連携が必要であり、そうした連携が構築されたときコミュニティ・ポリシングはコミュナル暴動予防に有効に作用する、と結論づけた。さらに結論と関連して、警察官個人のイニシアティブに基づく活動は持続困難であり、自治体警察の住民への関心、そして住民のモハーラ・コミッティへの関与と参加こそ重要であることが強調された。 質疑応答では、参加者から、①銃の使用・普及率、殺害の方法はどういうものか、②警察と政治家との距離はどうか、癒着がみられるか、③警察の制度的なかかわり、警察が行使しうる権限はどうなっているか(関連して警察と自治体との関係はどうなっているか)、④コミュナル暴動が突発的に発生する要因としてはどういうものがあるか、など多くの質問が出され、自由闊達な議論が行われた。

【参加人数】12名

PR

この記事にコメントする

カレンダー

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

フリーエリア

最新記事

(02/20)

(02/12)

(12/12)

(12/07)

(12/03)

最新TB

プロフィール

HN:

ピー助(Peace-Ke)

年齢:

15

HP:

性別:

男性

誕生日:

2010/04/01

職業:

平和構築

趣味:

連携融合

自己紹介:

〔ピー助〕朝の来ない闇はない。朝の来ない魚市場もない。

〔飼い主からの一言〕ハイペック(広島大学平和構築連携融合事業)は、広島大学の基本理念である「平和を希求する精神」を具体的に追及するため、オール・ヒロシマ体制で平和構築支援の研究を推進します。マスコットキャラクターの平和構築猫「ピー助(Peace-Ke)」ともども、なにとぞよろしくお願いいたします。

〔飼い主からの一言〕ハイペック(広島大学平和構築連携融合事業)は、広島大学の基本理念である「平和を希求する精神」を具体的に追及するため、オール・ヒロシマ体制で平和構築支援の研究を推進します。マスコットキャラクターの平和構築猫「ピー助(Peace-Ke)」ともども、なにとぞよろしくお願いいたします。

ブログ内検索

P R

カウンター

画像を食べちゃうひつじパーツ

アクセス解析